黑神话钟馗非常有趣,吸引了很多玩家。那么《黑神话钟馗》钟馗历代形象变迁介绍 钟馗是什么神,这里小编就为大伙介绍一下,大家不要错过哦。

终南进士,镇国将军

声若暴雷而射邪山谷,目如巨电而围驾宫围

偕敬德秦公作将魔之尉,同神荼郁垒为啖鬼之神

号令三千鬼卒,魑魅丧胆侵惊

驱驰百万神兵,魍魉寒心失色

标名虎榜,护驾龙宫

御赐状元,官封都判

赫赫厥声,濯濯威灵

后封校尉九州岛,岛岛按察

权司夏令,护化之神

祛邪斩鬼大将军,终南铁面神君 ,扫荡妖氛天尊。

近日,游戏科学发布了其新作《黑神话:钟馗》的概念pv,使得这位沉寂已久的神祗成为中外玩家的热点,作为华夏中的驱魔正神——钟馗钟天师的名号不必过多赘述,但钟馗起源为何?其传说何时定型?现今的钟馗形象又是如何演变而来?却值得一叙。此外,钟馗信仰也不仅仅只在禹域,东及日韩,亦有钟天师身影,身在异域,钟馗又会有何样的本土化转变,我们将此为诸位揭晓。

《黑神话:钟馗》概念图

对于钟馗信仰其本身来说,可谓是家喻户晓,西北至陕甘,东南至闽粤,我们都能见到其身影,但对于其起源和演变却一直扑朔迷离,琢磨不清,这便引起了古今一批又一批学者的注意,至晚于宋代便有文人学者开始关注此命题,如赵叔问的《肯綮录》、李防等人编撰的《太平广记》、沈括的《梦溪补笔谈》;明代郎瑛的《七修类稿》和杨慎的《丹铅杂录》等等;至清代考据学大兴,更多的学者对此进行究本溯源,如顾炎武、赵翼、俞越等等。到了近现代,这一命题又被众多学者继承发展,争相进行进一步的探讨研究,并衍生出众多的起源说法,包括“仲傀说 ”、“终葵说”、“尺郭说”、“方相氏说”等等,但至今未有定论。为了使看官们能更好的了解其中脉络,在此将众多说法中影响较广,信服力较重的几个起源进行详细讲述。

一、“终葵说”,该说法也是自明清至今钟馗起源论中影响力最大的,“终葵”出自《周礼·考工记·玉人》一篇。

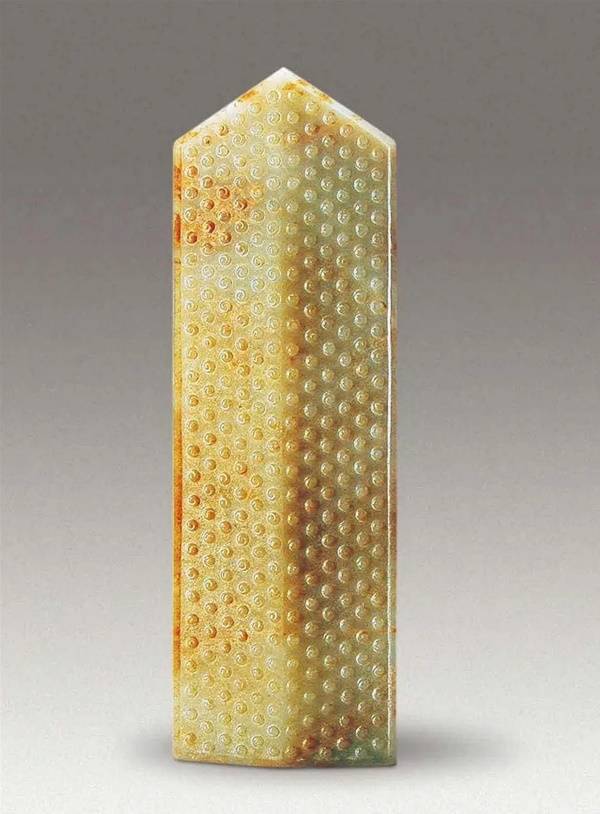

玉人之事,镇圭尺有二寸,天子守之;命圭九寸,谓之桓圭,公守之;命圭七寸,谓之信圭,侯守之;命圭七寸,谓之躬圭,伯守之。.........四圭尺有二寸,以祀天;大圭长三尺,杼上终葵首,天子服之

圭是周礼中帝王诸侯在重大礼仪场合中使用的礼器,以玉制之,典礼时,将符合自身身份的玉圭持于手中,作为他们身份地位的象征。而在这项记载中,则出现了“大圭长三尺,杼上终葵首”,这句话又是何意?东汉的《说文》中注解云:大圭长三尺,杼上终葵首,谓为椎于杼上,明无所屈也。;唐代《周礼注疏》中注解为:云终葵,椎也者,齐人谓椎为终葵,故云终葵椎也。以此看来,“终葵”就是“椎”,该句含义即为“大圭长三尺,上端两侧向里宽度逐渐削减,而首部呈方椎形”。而这也符合圭的留存的实物形象。

战国谷纹玉圭

明代岐阳武靖王李文忠持圭图

而从音韵来看“终葵”的“终”与“葵”二字反切,即“终”字声母与“葵”字韵母相拼发“椎”的音,二者即为一体,而在此之后,终葵又从形状转变为了具体的物品,他被运用到了巫术和傩戏之中,当然在这些场合里,当然不能使用与帝王诸侯的玉器,于是行礼者便以木制的棍棒或笏板来替代,做成椎形,进行仪式。在顾炎武引用东汉《广成颂》中便讲解到

“翬(挥同。)终葵,扬关斧。(《博雅》作柊揆。)盖古人以椎逐鬼,若大傩之为耳。”

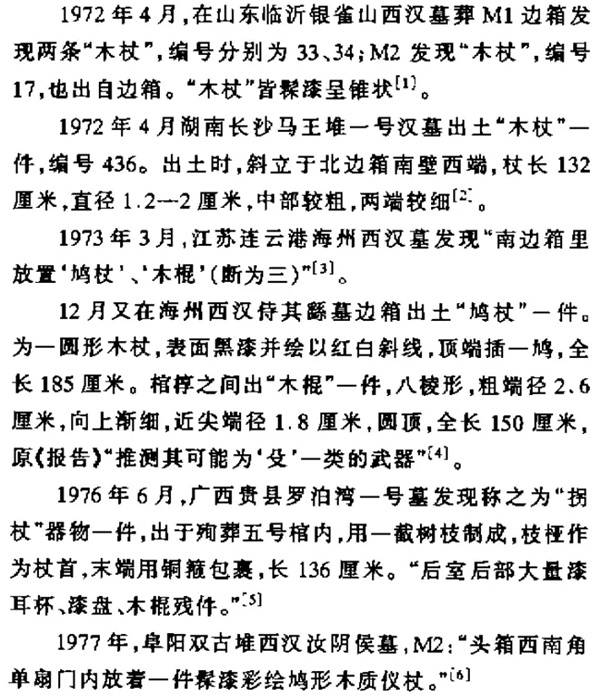

同时在现代考古中,山东、湖南、广西等省西汉墓葬中陆续有“木杖”出土,这些“木杖”的颜色、长短、形状、粗细程度等都与人们日常所用的同类器物明显不同,在棺中存放的位置也较特别。据此王宝安等人研究后认为:“此类‘木杖’似应是前文提到的终椎。”

出自《终椎研索》

同上

需要说明的是,在古代的鬼神崇拜中,人们想象的鬼神有善恶之分,故而人会祭祀,乞求神明,而对于恶鬼,则进行着傩舞等仪式进行驱鬼和消厄,而在其中作为驱鬼仪器的“终葵”便随之赋予了驱魔辟邪的意义,并在后世演化成为了一位名叫“钟馗”的驱魔仙人。

二、“仲傀说 ”,山西人民出版社出版的《中国神仙传》钟馗条中提到几种钟馗起源的说法,其中一种认为,钟馗形象始于商汤时期与巫咸、伊尹、老彭等齐名的巫相仲傀,仲傀之名见于《大戴礼》,《尚书》作“仲虺”,《苟子》作“中归”。在《孟子》和《左传》中将他与商之名相伊尹并列,为成汤之左相。而以巫字冠名,推测仲傀应是成汤手下一名专职的巫人,在商代“率民以事神,先鬼而后礼”的政治文化氛围下,这位巫相在舞傩施巫的过程中给世人留下太深的印象,故而虽然这位巫相未留下详细的事迹,但他的名姓却以一种神话形态流传下来,最终衍变为钟馗。另有学者认为,仲傀以同音演变为仲虺,虺乃神话中的怪蛇,于是仲虺又演变为《天问》中九首巨蛇之“雄虺”,而钟馗的馗字,恰恰为九首组成,钟馗因此而来。

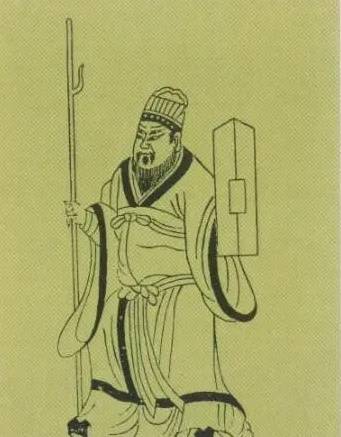

三、方相氏说,正如前两个说法所述,钟馗的起源人物形象与舞巫傩戏有着极深的渊源,故而,作为自周代开始的大傩首席方相氏,便与之有着千丝万缕的联系。傩仪中为了达到所谓驱魔攘疾的功能,行舞者必须戴上怪异怖人的面具,而方相氏的形象也不例外,《周礼·夏官》记载:

“方相氏,掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时傩,以索室殴疫。 ”

东汉方相氏佣头

而该形象在中晚唐的敦煌愿文《除夕钟馗驱傩文》中与钟馗形象不谋而合

五道将军亲至,

□(部)领十万熊罴,

衣(又)领铜头铁额,

魂(浑)身物(总)着豹皮,

□(敕)使朱砂染赤,

咸称我是钟馗,

捉取浮游浪鬼,

其中的钟馗“披豹皮”、“脸上或是身子涂满朱砂赤红”和方相氏的“蒙熊皮”、“玄衣朱裳”基本相似。而除去形象相似外,二者存在着的“疑似相继”关系则更让人瞩目。自周亡之后,世俗化的发展使得巫和傩等概念逐渐衰弱,汉代虽继承了宫廷傩仪,但其场面宏大突出着更多的展现着皇家威仪和娱乐属性,傩仪中的驱鬼攘疾的宗教性和神秘性有所下降。这种趋势愈演愈烈,至唐代,傩仪虽然与历朝傩仪的程式基本一样,但其分工之详细、角色之齐全、程式之周密,简直像是一场大型歌舞剧。在这种气氛下,人们已经很少能从中发现商周傩仪中巫气十足的神秘性和崇高感、敬畏感的影子 , 代之以程式化的歌舞,其娱乐性也得到了充分的展现。而作为大傩首席的方相氏也在这种浪潮中失去了把本来面目。宋代时,方相氏的形象在《三礼图》中变为了一个峨冠博带的朝臣,与东汉时期其凶煞了外貌形成鲜明对比,若不是图中尚且保留着其四目形象,恐怕都识不出他是方相氏了。

《三礼图》中的方相氏形象

而恰恰是在这种傩仪衰弱,方相氏式微的时间段中,钟馗却在傩仪中大放异彩。在晚唐敦煌写本经文2569(背面)中提到:

“驱傩之法,自昔轩辕,钟馗白泽,统领居(仙)先。怪禽异兽,九尾通天。总向我皇境内,呈祥并在新年。”

此处把远古到当时的演变作了说明:从轩辕时代到当时的钟馗,就是在岁末统领众人进行“驱傩”的首席,而实际上除夕之夜的大傩首席正是我们一直提到的方相氏,可以说在方相氏逐渐消声匿迹之后,钟馗在除夕驱傩仪式中继之而起,成为新的大傩首席。而钟馗这种傩舞属性在很长时间中都保持着,晚唐的周繇所写的《梦舞钟馗赋》中将钟馗捉鬼的过程用“不待乎调凤管,拨鸾弦,曳蓝衫而飒纚,挥竹简以蹁躚,顿趾而虎跳幽谷,昂头而龙跃深渊。或呀口而扬音,或蹲身而节拍。震雕栱以将落,跃瑶阶而欲折。”等词句进行描写,但这一过程不像大部分人想象中的激烈搏斗,而更像是钟馗调凤管、拨鸾弦以傩舞形式进行驱邪。龚璛在其诗《中山夜游图》中有着“驱傩归去作新春”之句,现今现在江西省南丰县三溪乡石邮村“跳傩”仍存各家搜傩的仪式 ,届时,男主人须带领全家人在门口恭候傩神——钟馗的驾到,晋东南地区的阳城、沁水、晋城等市县的乡村常由村民扮钟馗、小鬼等形象在锣鼓引导下逐户“冲瘟”。时至今日,许多地区仍将钟馗视为傩神。

民间傩戏《跳钟馗》

在这些因素下,有观点认为钟馗应是方相氏的变形和传承。

四、尺敦说,该说法出自汉代《神异经:东南荒经》中:

东南有人焉,周行天下,其长七丈,腹围如其长。朱衣缟带,以赤蛇绕其项。不饮不食,朝吞恶鬼三千,暮吞三百。此人以鬼为食,以雾为浆,名日尺郭,一名食邪,一名黄父。

有学者认为,该传说与钟馗食鬼极为相似,应为钟馗起源。但该说法记载太少,且文中未有钟馗字样和同音字,故而影响力较小。

以上便是钟馗起源众多观点的一部分。我们很难在此得到一个确切的定论,但或许我们可以转变思路,也许他们都是起源。钟馗的形象演变过程具有极其丰富的文化意蕴和社会价值。从 最初的钟馗形象的产生到如今钟馗形象的衍变,它经历了历史的演变、正统文化与民俗文化的融合。透过钟馗形象,我们可以看到中华文明在文化、民俗、历史等各个方面所影射在其形象上的印迹,钟馗的形成,不论是商朝巫相仲傀说、终葵说、尺郭说,还是方相氏说,这些说法分别处在不同朝代,都反映了不同时期的民俗风尚和社会心理以及审美风格,它们看似自成体系,实则相互联系。钟馗形象无论是起源于哪一种说法都是经过与各种文化的糅合、文人的创 造与人民的想象的共同参与,在不同时期社会思潮与审美观的影响下,才使得钟馗的形象逐步深化为现在的世俗的神的形象。

以上就是小编为大家带来的《黑神话钟馗》钟馗历代形象变迁介绍 钟馗是什么神全部内容,希望能够帮到大家!更多内容请关注攻略库

发表评论 取消回复